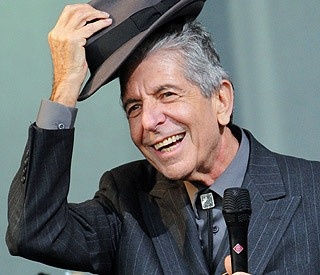

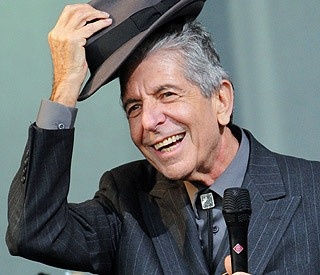

"Leonard Cohen im Alter mit Filzhut", Foto: patheos.com

"Leonard Cohen im Alter mit Filzhut", Foto: patheos.com

"Leonard Cohen im Alter mit Filzhut", Foto: patheos.com

"Leonard Cohen im Alter mit Filzhut", Foto: patheos.com

"Ich bin bereit zu sterben. Ich hoffe, es ist nicht zu unangenehm. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe." So las es jedermann im Oktober im "New Yorker". Ebenso kündet der Titelsong seines letzten Studio-Albums "You want it darker", seit 21. Oktober im Handel, von dieser düsteren Botschaft: "I'm ready my Lord." Ja, die Melancholie sang bei Leonard Cohen stets ihr eigenes Lied. Nun ist sie traurigerweise Realität geworden. Denn der große Poet verstarb in der zweiten Novemberwoche in Los Angeles. Allerdings verließ er diese Welt, obwohl in Würde gealtert, doch ein wenig zu plötzlich. Trotz eines dunklen Schattens, der ihn sein Leben lang begleitete, schien er doch selbst im fortgeschrittenen Alter noch vital und kreativ. Mit immerhin stolzen 82 Jahren noch ein solches aussagekräftiges Werk wie "You want it darker" hinzulegen, heißt schon was. Wahr ist jedoch: Das Leben geriet für den traurigen Mahner und Beobachter zu einer regelrechten Buckelpiste, mal ganz oben auf dem Thron, mal ganz unten am Boden.

Weltbürger mit kanadischem Pass

Das Licht der Welt erblickte Leonard am 21. September 1934 im kanadischen Montreal. Kaum zu glauben, der Meister des traurigen Wortes trug keinen US-Pass im Anzug, vielmehr den des zumindest flächenmäßig größeren Nachbarn im meist kalten Norden. Nicht gewusst? Ebenso "teilen" Kollegen wie Joni Mitchell, Neil Young, Paul Anka und Jazz-Pianist Oscar Peterson dieses "Schicksal". Was jedoch für Cohen kein Hindernis darstellte, sich als Weltbürger zu fühlen und zu etablieren. Als Spross einer wohlhabenden jüdischen Familie in Westmount - einem englischsprachigen Vorort von Montreal - blieb ihm erspart, sein täglich Brot erst mühsam verdienen zu müssen. Auf diese Weise konnte sich der junge Leonard ganz den schönen Künsten widmen. Zwar erlernte er schon mit zarten 13 das Gitarrenspiel und spielte wenige Jahre später als Student gar in einer Country-Folk-Band.

Doch seine große Liebe galt der Poesie, dem geschriebenen Wort. Noch als Student brachte er 1956 seinen Gedichtband "Let Us Compare Mythologies" heraus, damals mit einer Auflage von gerade mal 500 Exemplaren. Es folgte fünf Jahre später "The Spice-Box Of Earth", welches den Künstler in seiner Heimat populärer machte. Der erfolgreiche Verkauf seiner folgenden Bücher erlaubte ihm mehrere ausgedehnte Reisen durch Europa, bis er schließlich vor der griechischen Insel Hydra vor Anker ging. Hier, fernab vom amerikanischen Trubel, verlebte er mit der Norwegerin Marianne Ihlen (Namenspatin für den Song "So long, Marianne") entspannte, sonnige Tage.

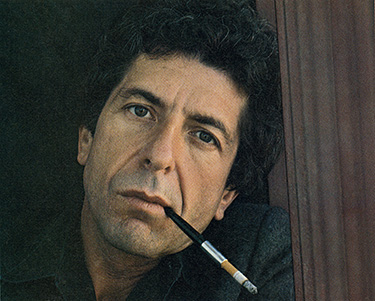

"Der frühe Cohen 1967", Foto: politico.ie

"Der frühe Cohen 1967", Foto: politico.ie

Sein erster Auftritt

Nach seiner Rückkunft 1967 in Amerika, stieß Cohen auf die US-Folksängerin Judy Collins. Überzeugt, Leonard sei ein guter Sänger, schickte sie ihn bei einer Anti-Vietnam-Benefit in der New Yorker Town Hall prompt auf die Bühne. Doch der scheue Poet, schon damals ein Opfer von Lampenfieber, zauderte lange, bevor er mit seiner Gitarre das Podium erklomm. Zwar ergriff ihn seinerzeit stets eine ihm eigene Unsicherheit, doch zog er diesen Auftritt durch. Dies sollte sich für Leonard lohnen; sein erstes Album "The Songs of Leonard Cohen" (1968) verkaufte sich prächtig. Ein wenig wunderte er sich, mit seiner sonoren Bluesstimme vor allem Jugendliche zu begeistern. Mit der Marihuana-Kippe in der Hand sang der "schwarze Romantiker" von einsamen Helden, halb zerstörten Städten und der irren Heiligen "Suzanne". Sogar Jesus widmete er in diesem Song die "nautische" Textzeile: "And Jesus was a sailor when he walked upon the water."

Ja, Mythologhie war sein Ding. Auch der Religion stand er offen gegenüber. Allerdings empfand er diese eher als kulturelle Prägung, kaum imstande, seine Seele zu retten. Am ehesten wirkte Leonard Cohen wie der "Urvater der peotischen Melancholie". Kaum ein anderer brachte Selbstzweifel und Dunkelheit derart rüber wie er. Oft kündeten seine besinnlichen Lieder von der Liebe, aber auch vom Abschied. Beides war für den Künstler auf natürliche Weise miteinander verknüpft. In einem gern live gesungenen Titel heißt es: "Tonight will be fine, will be fine, will be fine - for a while." Typisch für Cohen auch, im Laufe seiner beachtlichen Karriere mehrmals aus dem Show-Business auszusteigen, um abzutauchen. So wie einst der Trip zur griechischen Insel Hydra, dann wieder Mitte der 90er zog es ihn für viele Jahre in ein kalifornisches Zen-Kloster.

Phil Spector, der Zerstörer

Jede Münze, wie wir wissen, verfügt über zwei Seiten, teils recht verschieden voneinander, welche jedoch untrennbar zusammengehören. So auch bei Leonard Cohen. Seine Absenzen krönten am Ende stets furiose Comebacks. Wie Mitte der 70er, als der Sänger mit "New Skin For An Old Ceremony" (1974) und seiner besonders hierzulande gefeierten Hit-Single "Lover Lover Lover" die Hitparaden erklomm. Im Zuge dieses kommerziellen Erfolges warf sein Label sogar noch das alt bekannte "Tonight will be fine" als Kurzrille auf den Markt. Vielleicht verdankte der Künstler dies dem angenehmen musikalischen Kleid, in welches die Musik-Bosse seine ansonsten eher monoton wirkende Stimme einbetteten. Leider verfing dieses Konzept nicht mehr bei seiner Nachfolgeplatte "Death of a Ladies' Man" (1977). Kein Wunder - mischte hier ein gewisser Phil Spector den Sound zusammen. Wie allseits bekannt, verdarb dieser schreckliche Exzentriker bereits das offiziell letzte Beatles-Werk "Let it be" (1970), speziell den Song "The Long and Winding Road".

Dafür kehrte der genervte Poet dem Soziopathen Spector bald den Rücken und servierte seinen Fans wieder Folk-Songs im Stil alter Zeiten. Mit Rock-Musik konnte sich der sensible Künstler dagegen nie anfreunden; während einige seiner Songs ("Lover Lover Lover") tatsächlich in den normalen Pop-Hitparaden auftauchten. Dies gilt besonders für die 80er ("Hallelujah"; "First we take Manhattan"). Ganz anders startete der stille Dichter ins neue Jahrzehnt. Seine Langrille "The Future" (1992) entpuppte sich als ein düsteres, die Zukunft negativ ausmalendes, sprichwörtlich "rabenschwarzes" Stück Vinyl. Angesichts des Falls der Berliner Mauer und dem Ende der Sowjetunion verweigerte Cohen den jubelnden Volksmengen die Gefolgschaft. Vielmehr fühlte er sich als Seher mit Blick auf die Zukunft: "I've seen the future, it is murder." Ein Pessimismus, der er in der Wurzel mit seinem Landsmann Neil Young teilte.

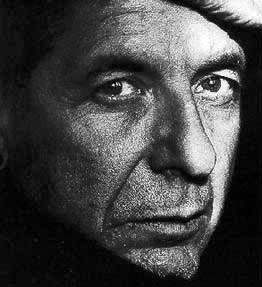

"Leonard - Dichter und Denker", Foto: radiomilwaukee.org

"Leonard - Dichter und Denker", Foto: radiomilwaukee.org

Der Mönch Leonard Cohen

Und der Prophet Leonard Cohen sollte recht behalten. Sogar persönlich erlitt er ein riesiges Unglück: Als sich der Musiker, der immer schneller bewegenden Welt überdrüssig, nahe Los Angeles ins buddhistische Kloster begab, veruntreute eine Managerin und ehemalige Freundin mehrere Millionen Dollar. Cohen trug's mit Fassung; das verlorene Geld juckte ihn nicht besonders. Gravierender drückten ihm die immensen Steuerschulden aufs Gemüt. Wohl oder übel sah er sich genötigt, wieder zu touren und neue Songs zu komponieren. Mit süß-saurer Miene nannte er dies "die Arbeit für das Lächeln des Publikums" und griff wieder zur Gitarre, deren Spiel er mit wenigen Akkorden beherrschte. Im Juli 2008 besuchte Cohen nach langen Jahren mal wieder Deutschland. Auf dem großen Marktplatz von Lörrach, im Süden Baden-Württembergs, lauschten Tausende seiner mittlerweile basstiefen Stimme, von "12000 Zigaretten und ganzen Swimmingpools mit Whisky" geschwärzt.

Joni Mitchell, Ende der 60er kurze Zeit mit Cohen liiert, warf die Frage auf, warum viele Menschen denken, Leonard sei nichts als ein dunkler, trauriger Grübler. Dem war sicher nicht so. Denn andernfalls hätte der große Kanadier aus Montreal am Leben verzweifeln müssen. Stattdessen setzte er dem grauen, düsteren Leben auf diesem Planeten etwas Schönes wie die Liebe entgegen. Frauen waren für Cohen etwas Besonderes: "Es gibt immer eine Frau, die ich liebe." So gesehen könnte man den Herrn durchaus als einen Dialektiker durchgehen lassen. Aber immer mit Charisma und Stil. Selbst im Alter strahlte der Kanadier mit Anzug und Fedora, seinem weichen Filzhut, große Würde aus. Wie ein später Zarathustra präsentierte der Prophet mit der Grabesstimme seine literarischen Songs, und sein Publikum lauschte diesem Erleuchteten gebannt. "Man hat nie einen Sänger erlebt, der in so großer Würde alt geworden ist", urteilte die "Süddeutsche Zeitung". Es scheint, als drücke sein bekanntestes Lied "Suzanne" die gegenwärtige Stimmung aus: "And you know that you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind". In jeder Phase seines Schaffens berührte er uns zutiefst. Ja, wir trauern.

Joachim Eiding

Quellen: www.spiegel.de - www.leonardcohen.com - Das neue Rock-Lexikon, Barry Graves, Siegfried Schmidt-Loos und Bernward Halbscheffel - www.leonardcohen.de - Süddeutsche Zeitung

music4ever.de - Anekdote - Nr. 103 - 12/16