Da staunten die Motown-Bosse nicht schlecht. Unterschrieb der begabte englische Musiker Phil Cordell Anfang der 70er Jahre seinen Vertrag beim berühmten schwarzen Label als "Dan The Banjo Man" - unter diesem Pseudonym lieferte dieser Multiinstrumentalist hierzulande einige wenige Hits ab. Später entpuppte sich dieses Pseudonym als Etikettenschwindel: Weder ging es um ein Banjo, noch hieß der Interpret "Dan". Vielmehr spezialisierte sich Phil Cordell auf einen raffiniert elektronisch verzerrten Sound und nahm für die Motown Tochter "Rare Earth", speziell für weiße Künstler konzipiert, in seinem Heimstudio ein komplettes Album auf, welches in Europa leider die Charts verfehlte. Bis deutsche Radiosender sein Instrumental "Dan The Banjo Man" häufig als Hintergrund-Musik benutzten.

Schlagartig ging die Single weg wie warme Semmeln und erreichte schließlich in Deutschland im November 1973 die begehrte Pole Position. Doch schon der Nachfolger "Black Magic" verebbte in den unteren Regionen der Charts. Gleiches gilt für die komplette Langrille. Nie wieder gelang es Cordell, der bereits nahezu erfolglos 1969 den tollen Psychedelic-Song "Red Lady" veröffentlichte, auch nur in die Nähe internationaler Hitparaden zu kommen. Viele halten ihn bis heute für einen der talentiertesten Klangzauberer. Leider verstarb Phil im März 2007 im Alter von knapp 60 Jahren.

Der Mann aus Toronto

Kaum zu glauben, bot das typisch schwarze Platten-Label Motown Records auch weißen Musikern Verträge an: Auf diese Weise gelangten Talente wie eben Phil Cordell und auch der Sänger und Songwriter Richard Dean Taylor, der aus Toronto stammt, zu ihren ersten Veröffentlichungen und Charttreffern. Der Kanadier, weithin als "R. Dean Taylor" bekannt, leistete wertvolle Beiträge für die Songs der Supremes und Four Tops in der US-Motor-Stadt. Anno 1939 in Toronto geboren, gilt er bis heute als einer der meist unterschätzten Platten-Produzenten und Komponisten.

Seine Karriere startete Taylor in seiner Heimatstadt, spielte in mehreren Bands. Für das Audiomaster Record Label brachte er erste Singles auf den Markt. Es folgten regionale Erfolge wie beispielsweise "At The High School Dance" und "I'll Remember". R. Dean spürte jedoch, in Toronto würde er wohl stecken bleiben, nicht weiterkommen. Mit Freude nahm er daher 1964 das Angebot von Motown Records an, dort als Produzent und Komponist zu arbeiten. Damit konnte er für sich in Anspruch nehmen, als einer der ersten Weißen für Berry Gordys schwarze Firma in Detroit unter Vertrag zu stehen.

Und mit großen Erfolg: R. Dean Taylor schrieb an Titeln der Supremes wie "Love Child" und "I'm Livin' In Shame" mit. Hier zeigte sich deutlich seine Handschrift, die Augen vor sozialen Problemen nicht zu verschließen. Aber auch an Klassikern wie "Standing In The Shadow Of Love" von den Four Tops und "Love Is Here And Now You're Gone" von Diana Ross & The Supremes wirkte der engagierte Songwriter mit. Jedoch mit einem Manko: Sein Name tauchte nicht auf den Platten auf. Dort brillierten einzig und allein Holland/Dozier/Holland. Als Ausgleich für die für ihn verloren gegangenen Tantiemen durfte Taylor ab 1965 eigene Songs auf Vinyl herausbringen. Allerdings überwies das Label später doch noch einen bestimmten Geldbetrag an R. Dean.

Miniatur-Hörspiel mit Regen

Leider floppten die zwei Single-Platten "Let's Go Somewhere" von 1965 und "There's A Ghost In My House", das im Jahr 1966 erschien. Und dies trotz maßgeblicher Hilfe durch das berühmte Produzententeam Holland und Dozier. Allerdings Glück in Unglück für den Kanadier: "Let's Go Somewhere" erregte trotzdem so viel Achtung, dass der Brite David Garrick ("Dear Mrs. Applebee") dieses Lied als B-Seite für "Lady Jane" auserkor. Der Erfolg kam für Taylor erst 1968 mit der Eigenkomposition "Gotta See Jane" - eine Art Miniatur-Hörspiel mit eingebautem Sturm. "Ich bekam die Idee für dieses Lied, als ich in einer Regennacht von Detroit nach Toronto fuhr", erinnert sich R. Dean Taylor auf seiner Homepage.

Größeren Ruhm erlangte der Sänger mit seinem Song "Indiana Wants Me" von 1970, der eher einem kurzen Road-Movie ähnelte. Und Taylor gelang es, mächtig in die Presse zu kommen. Denn der Inhalt von "Indiana" spaltete die US-amerikanische Öffentlichkeit: Als Stein des Anstoßes galt besonders das Sirenengeheul am Anfang der Platte. Im US-Staat Kalifornien mussten die Macher des Titels dieses entfernen und eine zweite Version ohne Martinshorn herausbringen. "Das ist der Grund, warum es Versionen ohne die Geräuscheffekte gibt", erklärt Taylor.

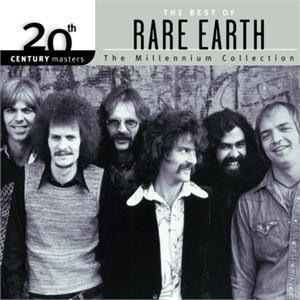

Die seltenen Erden

Als einzige weiße Erfolgsgruppe bei Motown gilt die Rock-Band "Rare Earth" aus Detroit, mit Hang zum Rhythm & Blues. Schon 1960 als "The Sunliners" gegründet, änderten sie ihren Bandnamen gegen 1968 in "Rare Earth", in Bezug auf die so genannten Seltenen Erden - eine Gruppe von 17 chemisch ähnlichen Metallen. Interessant: Als Motown-Boss Berry Gordy Ende der 60er nach einem Namen für das neue Tochter-Label suchte, welches speziell für weiße Musiker konzipiert war, schlug die Band aus Spaß ihren eigenen Namen vor. Und siehe da: Gordy schlug ein; fortan gab es die Plattenfirma "Rare Earth". Auch wenn Legenden gern dem umgekehrten Weg den Vorzug geben.

Um 1970/71 traf die Gruppe um John Persh, Gil Bridges, Kenny James, Rod Richards und Pete Rivera mit ihren Singles wie "Get Ready", "(I Know) I'm Losing You" und "I Just Want To Celebrate" exakt den Zeitgeist, katapultierte sich in luftig Billboard-Höhen. Mit ihrer 21-minütigen LP-Fassung von "Get Ready" - ursprünglich für die Temptations geschrieben - sicherten sie sich ihren Platz in der Musikgeschichte. Und ergatterten auch vom schwarzen Publikum Applaus. Als Ed Guzman, Mark Olson und Ray Monnette für ihre Kollegen James und Richards zur Gruppe stießen, begann "Rare Earth" zunehmend, eigenes Material zu schreiben. Fortan ergänzten sich bewährte Rhythm & Blues-Klassiker wie "Tobacco Road" und "What'd I Say" mit neuen Songs aus den Langrillen "Willie Remembers" (1972) und "Ma" (1973).

Aber der Stern dieser Truppe setzte zum Sinkflug an; ihre Scheiben stapelten sich allmählich in den Shops. Die ausgekoppelten 45er aus "Back To Earth" (1975) wie das superschnelle "City Life" konnte trotz guter Technik kaum mehr überzeugen. Das kommerzielle Ende holte die Band im Jahr 1977 mit dem Wechsel zu Prodigal Records (ebenfalls eine Motown-Tochter) heim. Allerdings hielt Barry Gordy an der Combo fest, wohl um einen Rock-Act im Sortiment vorweisen zu können. Übrigens touren die Musiker von "Rare Earth" noch immer auf allen großen und kleinen Bühnen. Offenbar ist ihr Ruhm bis heute nicht verblasst. Insofern bewies Gordy mit "Rare Earth" ein glückliches Händchen.

Joachim Eiding

Quellen: www.rdeantaylor.com - www.answers.com - www.8ung.at - Das neue Rock-Lexikon, Barry Graves, Siegfried Schmidt-Loos und Bernward Halbscheffel, Rowohlt - www.amazon.de - www.rareearth.com

music4ever.de - Anekdote - Nr. 64 - 3/12