Foto: blogspot.com

Foto: blogspot.com Foto: blogspot.com

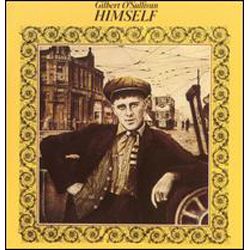

Foto: blogspot.com"Ich bin ein Waschpulver. Ich sehe mich liebend gerne zum Verkauf in Geschäften angeboten. Die Idee, vermarktet zu werden, finde ich ungemein reizvoll", bemerkte der irische Sänger und Komponist Gilbert O'Sullivan gegen Mitte der 70er. Fiel er doch zu Beginn des Jahrzehnts eher als Inkarnation eines Kneipen-Balladiers aus den Romanen des James Joyce auf. Gilberts Stimme klang "wie ein Kornett aus den zwanziger Jahren, das man auf einem Trichtergrammofon hört" (Rolling Stone). Militärstiefel, Schlägermütze, kariertes Hemd, Hosenträger und die typische Krawatte ergänzten das Image des Jungen aus einem irischen Arbeiterviertel.

Neues Outfit

Und der Erfolg gab ihm recht, die Kassen klingelten für O'Sullivan: Nach anfänglichen Eintagsfliegen wie "Mr. Moody's Garden" (1970) verfingen seine oft hintergründigen, melancholischen Chansons wie "Nothing Rhymed" (1970), "Alone Again" und "Claire" (beide 1972) beim Publikum und bescherten dem Musiker hohe Chartpositionen zu beiden Seiten des Atlantiks. Doch, angestachelt vom schnellen Ruhm, änderte der irische Künstler ab 1972 sein Outfit, ließ sein Haar wachsen und streifte sich ein steril-sauberes, buntes T-Shirt über. Ebenso seicht kam von da an seine Musik rüber: Das Radio spielte weichgespülte Jukebox-Schlager wie "Get Down", "Ooh Baby" (beide 1973) und "Happiness Is Me And You" (1974) mit musikalischen Leerformeln.

Bis er sich mit dem Song "A Woman's Place (Is In The Home)" 1974 im Vereinigten Königreich gewaltig in die Nesseln setzte. Welcher Teufel den Sänger bei diesen Zeilen ritt, bleibt unklar. Kritiker unterstellten ihm frauenfeindliche Tendenzen; er selbst befand sich wohl gerade in einer Phase, in der er Klartext sprechen wollte. Ihn hingegen als einen echten Chauvinisten zu bezeichnen schoss eher übers Ziel raus. Aber irgendwie schien diese unschöne Sache in den Köpfen seiner Fans zu verfangen. Denn nach der Kurzrille "I Don't Love You But I Think I Like You", die ihm im Juni 1975 nochmal Platz 14 in der BBC einbrachte, verschwand er für Jahre aus den Hitlisten.

Nun begannen für Gilbert dunkle Jahre; seine Singles - mochten sie noch so ausgefeilt sein - verfehlten ihre Wirkung und lagen wie Blei in den Plattenläden. Erst 1983 kam der Sänger wieder in die Zeitungen, als er einen Prozess um Tantiemen gegen sein altes Label gewann und sich über eine ordentlichen Geldbetrag freuen konnte. In den 90ern versuchte der Ire ein Comeback, was ihm größtenteils im fernen Japan auch gelang. Während sein Album "Sounds Of The Loops" (1993) hierzulande ungehört verhallte. Dennoch steckte Gilbert nicht auf, bastelte weiter an seiner musikalischen Karriere.

Foto: tulumba.com

Foto: tulumba.comGilbertville

Was nur wenige wissen dürften: Bis heute nimmt O'Sullivan Alben auf und koppelt daraus Singles aus. "Gilbertville" nennt er sein aktuelles Opus, zeigt den Sänger mit einem gekippten Piano an einer Landstraße, das entsprechende grüne Ortsschild im Rücken. "Mehr Mainstream für alte Zeitgenossen geht nicht, wobei es mit dem Tiefsinn nicht weit her ist, Humor mitschwingt und arrangement-technisch natürlich ein Feuerwerk gezündet wird", bescheinigen ihm Kritiker. Klingt nicht gerade positiv, andererseits braucht sich Gilbert nichts mehr zu beweisen. So macht er das, war er am besten kann: vielschichtige Popmusik. Und nicht ohne Resonanz: Die Tickets der Live-Auftritte des Künstlers, der sich stets einen Dreck um den Starkult scherte, verkaufen sich in Deutschland, England und Irland recht gut. Heute lebt er mit seiner Frau und den zwei Töchtern im britischen Steuerparadies - der Kanalinsel Jersey.

Joachim Eiding

Quellen: gilbertosullivan.net - laut.de - was-war-wann.de - classicbands.com - musikmarkt.de - musik-base.de - dailymail.co.uk - musikreviews.de - thebubbleburst.co.uk - musiktempel.de - mdr.de - gosullivan.com - Das neue Rock-Lexikon, Barry Graves, Siegfried Schmidt-Joos und Bernhard Halbscheffel, Rowohlt

music4ever.de - Was macht eigentlich ... - Nr. 54 - 3/2011